弊社が運営する、『人財』を強みとしている企業が集うコミュニティ「Tsumugi Lab.」(つむラボ)。 同コミュニティでは年に1〜2回、模範となる企業を視察しています。

2025年8月27日(水)は、大阪市中央区にある道頓堀ホテルを訪問しました。

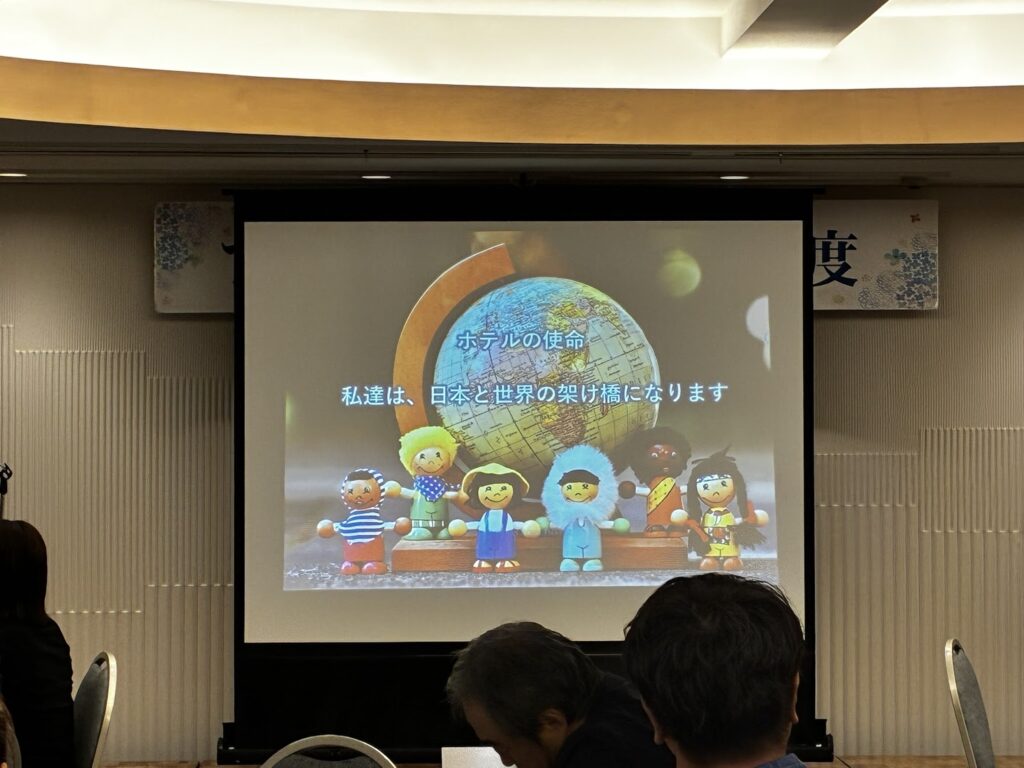

「私達は、日本と世界の架け橋になります」――この言葉を使命に掲げ、社員とともに唯一無二のホテル経営を実現してきたのが、同ホテルを運営する株式会社王宮(ブリッジホテルグループ)です。

接客業の常識を覆す感動サービスと、社員がいきいきと働く職場文化で知られる同社は、2024年に「第10回ホワイト企業大賞」を受賞。

働く人の幸福と企業の成長を両立する取り組みが高く評価され、全国から視察や講演依頼が後を絶ちません。

理念はどのようにして現場に根づき、社員一人ひとりがやりがいを感じながら働けるようになるのか。

視察での、気づきや学びをレポートします!

お客様の「あったらいいな」を、誠実に。

集合場所は、ユニークな四体像が印象的な道頓堀ホテル。

向かって左から東洋人、アフリカ人、アラブ人、西洋人を表現しており、「世界中のお客様をおもてなししたい」という想いがこめられているそうです。

同ホテルの1フロアを貸切り、専務取締役・橋本明元氏による講演が始まりました。

同社は、橋本氏の祖父が中国から来日し、数々の苦労を重ねた末に創業した企業です。日本人の母と中国人の父を持つ橋本氏は、若い頃は自身の名前や背景を負い目に感じ、自らのルーツを隠して生きてきたといいます。

大学卒業後は一般企業へ就職した橋本氏ですが、祖父の故郷・中国揚州を訪れた際に、その貧しさに衝撃を受け、祖父の努力を改めて実感。これを機に自らのルーツを受け入れることができ、「日本と世界の架け橋になる」という使命が芽生えたのだそうです。

その後、一度は同社に入社するも力不足を痛感。中国語を学び、上海や青島のホテルで経験を積み、2007年に再入社を果たしました。

同社の社是は、「誠実な商売を通して、心に残る思い出をつくる」こと。選ばれるホテルであるために大切にしているのが、「誠実さ」と「感動体験」の提供です。

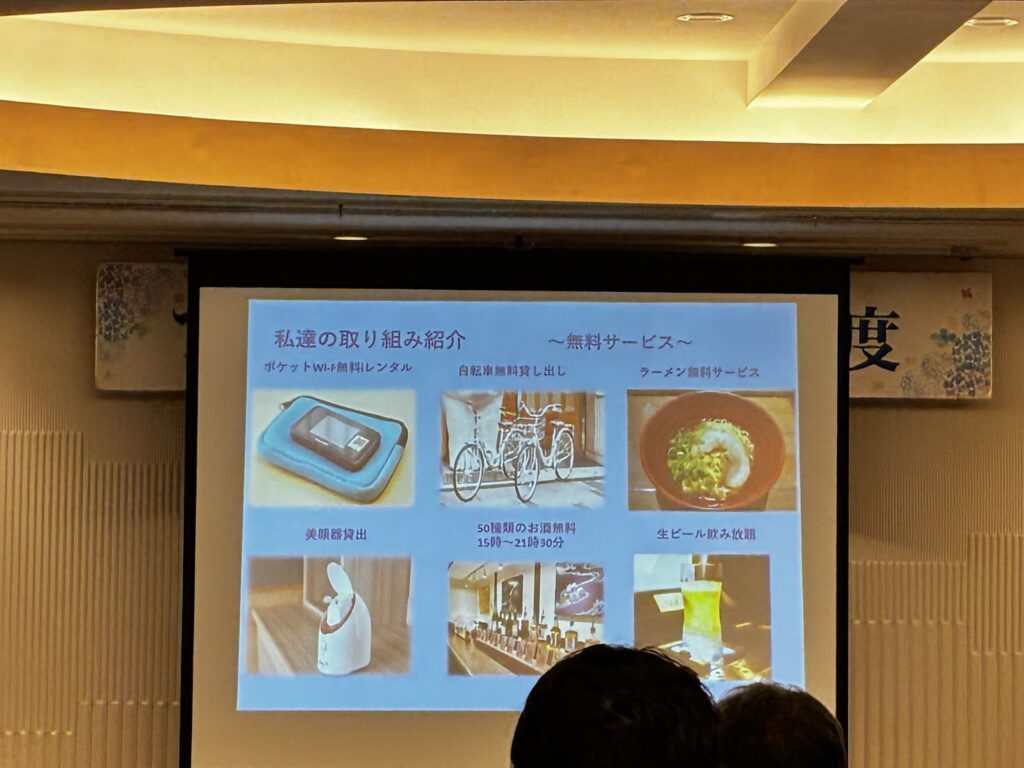

「他人と違うことをする」という祖父の教えの元、まだインバウンド需要が少なかった時期から、外国人観光客向けのサービスを積極的に展開。15時以降のビールやアイスの無料提供、毎日の無料イベント、サプライズ演出など、多彩な「おもてなし」を用意しています。

いずれも「日本での最高の思い出を届けたい」という社員の想いから生まれたもので、お客様の“あったらいいな”を、誠実に形にしてきました。

こうした取り組みは、決してコスト削減とは両立しません。しかし同社では、「世界の架け橋になる」という理念に根ざした必要投資だと位置づけられているのです。

また、コロナ禍で売上がゼロになった時期も、アルバイトを含めて誰一人解雇せず、雇用を守り抜きました。当時入社して2週間だったアルバイトが、後に正社員として就職してくれたという経験から、「誠実さが大事だと改めて実感した」と振り返ります。

さらに、困難な状況こそ「未来への投資の好機」ととらえ、コロナ禍の厳しい情勢の中でも、客室の改装や新卒採用を継続。地域貢献にも積極的に取り組むなど、攻めの姿勢を崩しませんでした。

「遠くを見通す望遠鏡」と「現場を見つめる顕微鏡」。その両方を兼ね備えた理念経営があったからこそ、同社は逆風の中でも歩みを止めることなく前進してこられたのです。

「また退職者か…」を乗り越えて

今ではホワイト企業大賞を受賞する同社も、橋本氏が2007年に再入社した当時は、人間関係のトラブルや離職が相次ぐ厳しい職場環境だったそうです。

「ちょっと時間ありますか?」という声かけは、退職報告を予感させる恐怖の合図でした。幹部は外部からのヘッドハンティングが中心で、若手を育てる文化もなく、組織はバラバラ。絶えず人材を募り、広告費ばかりがかさむ悪循環に悩まされていました。

「このままではいけない」——そう強く感じた橋本氏は、社風改革に着手しました。

改善提案制度、部門を超えた毎月の勉強会、年間15回に及ぶ合宿、全スタッフへの20万円の決済権の譲渡など、実にさまざまな取り組みを行ってきたといいます。

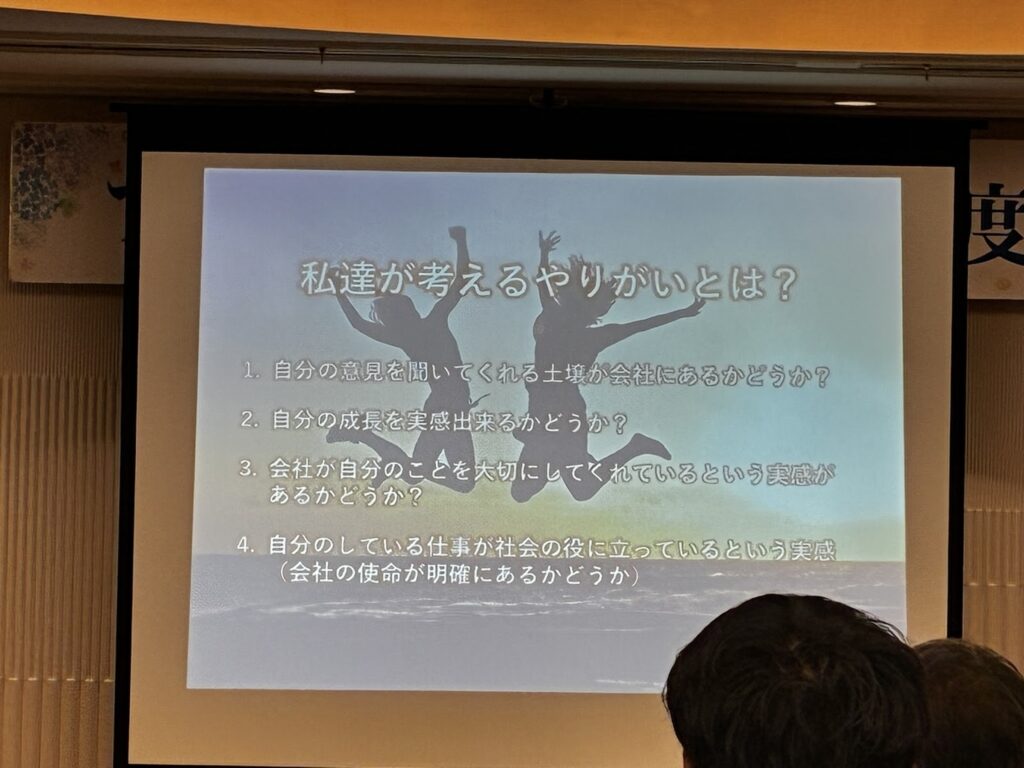

これらはいずれも、橋本氏が掲げる「やりがいの4本柱」に基づいたものです。

① 自分の意見を聞いてくれる土壌

② 自分の成長を実感出来ること

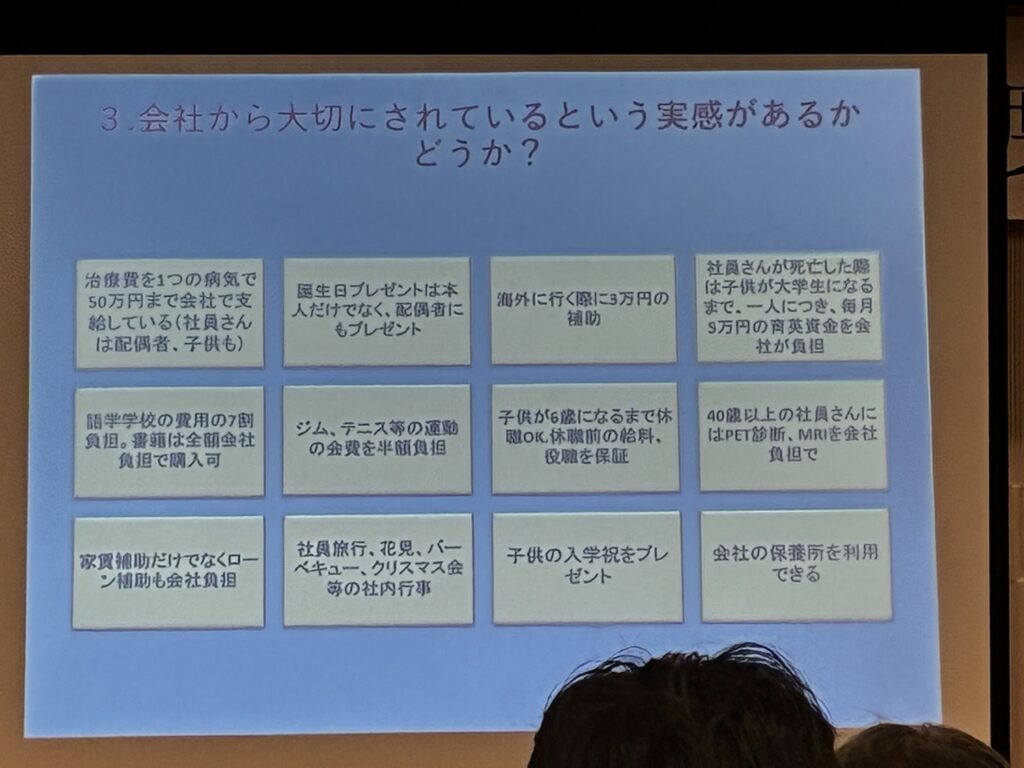

③ 会社から大切にされているという実感

④ 自分の仕事が社会の役に立っているという実感

ただし橋本氏は、「やりがいを持って働いてほしい」と経営者が口にすべきではないとも語ります。やりがいは与えられるものではなく、日々の体験を通じて育まれるものだからです。

また、理念浸透の面でも、経営者の言葉以上に、日々を共にする幹部の言葉の方が何倍も社員の心に響くといいます。だからこそ、経営者が本質を理解し、その想いを幹部が現場に伝えることが重要であり、同社では幹部を「理念の伝道師」として育成してきました。

他のホテルでは前例のない取り組みも多かったため、当初は社内の反発も大きかったといいます。それでも地道に改革を重ね続けた結果、「社風が変わった」と実感できるまでに5年。さらに「大きな飛躍があった」と手応えを得られたのは、8年目のことでした。

理念採用と信頼づくり

採用で重視されるのは、スキルよりも理念への共感です。「日本と世界の架け橋になりたい」という想いを持てるかどうかが問われています。そのため応募者は、必ずしもホテル業界を志す人に限らず、この理念に共感する人が全国から集まってきます。

入社前には職場体験や、任意参加の内定者合宿(全3回)を実施し、「社風が合わない」と感じた場合には辞退を勧めることもあるそうです。入社後も、橋本氏自らが家庭訪問や勉強会を通じて一人ひとりに丁寧に関わり、家族のような信頼関係を築いています。

現在、フロントメンバーの約45%を外国人が占め、家庭訪問はネパールやエジプトなど海外にまで及びます。「会社に勤めることは結婚と同じ。日本の親になったと思って安心してほしい」と語る橋本氏の言葉に、涙ぐむご両親も少なくないそうです。

講演の後には、実際に同社で働く社員3名によるパネルディスカッションが行われました。

登壇したのは、社風改革前を知る勤続21年目のベテラン料理長、入社6年目・1年目のフロントスタッフ。立場の異なる3名がそれぞれの視点で語り、橋本氏の話にリアリティと説得力を加えてくれました。

印象的だったのは、会社の理念に共感し、入社を決めたフロントスタッフ2名の言葉です。

彼女たちは「最初は、本当に理念通りなのか半信半疑でした」と振り返ります。けれど、職場の雰囲気や先輩の姿勢、そして橋本氏が惜しみなく時間と労力をかけて一人ひとりに寄り添う姿に触れ、「この会社は本気なんだ」と強く実感したといいます。

「最初は、幹部合宿や理念研修が、嫌で嫌で仕方なかった」と語った料理長も、今ではその意味を心から理解し、息子と肩を並べて厨房に立っています。「息子に働いてほしいと思える会社だ」と胸を張る姿は、究極の信頼そのものでした。

視察の最後には、「理念と経営を自社にどう落とし込むか」をテーマに、参加者の皆さんが課題と実行案を共有しました。真剣に語り合う姿から、それぞれの会社における理念経営の深化が感じられました。

参加者の皆さんの声(一部抜粋)

- 理念経営は「経営者の想い×仕組み化×継続」が重要だと感じた。

- マーケティング戦略と人材戦略がかみ合うことで、総合的な差別化につながることが学びになった。

- 採用・育成・社風改革には、経営者が諦めずに粘り強く取り組んでいくことが 1番の浸透の近道だと改めて気付かされた。

まとめ

今回の視察を通じて実感したのは、「理念は経営者自身が日々誠実に実践するものだ」ということです。橋本氏は「理念は社員に守らせるものではなく、自分自身への戒めである」とも語っていました。

徹底的に設計された仕組みと誠実な姿勢によって、社員の自発性とやりがいを引き出し、家族のような信頼関係を育む。多国籍スタッフを含む多様な仲間が共通の想いを胸に、理念を実践している姿は、深く心に響きました。

一方で、その背景には、理念経営を築き上げるまでに積み重ねられた、想像を絶する苦難と努力がありました。そして同時に、「社員の心に響くのは、経営者の言葉ではなく日々を共にする幹部の声である」という事実に、理念経営の奥深さと難しさを改めて感じました。

今回の学びが、皆さまの組織の理念実践を考えるきっかけとなれば幸いです。