つむぎではこれまで葬祭業界をメインにサービスを展開していましたが、今後は産業廃棄物処理業界(産廃業界)へもサービス展開を考えています。

そのため「産業廃棄物業界をもっと知りたい」という想いがあり、今回、石坂産業様への視察をお願いしました。

業界の構造や実態、理念や想い、そして働く人は一体何を想っているのか。現場に足を運ばなければわからないことを知るために、視察に臨んだのです。

本レポートでは2025年3月26日の視察において、私たちが実際に見て、聞いて、感じたことをお伝えします。

ゴミをゴミにしない ZERO WASTE DESIGN 原点にあるのは創業者の想い

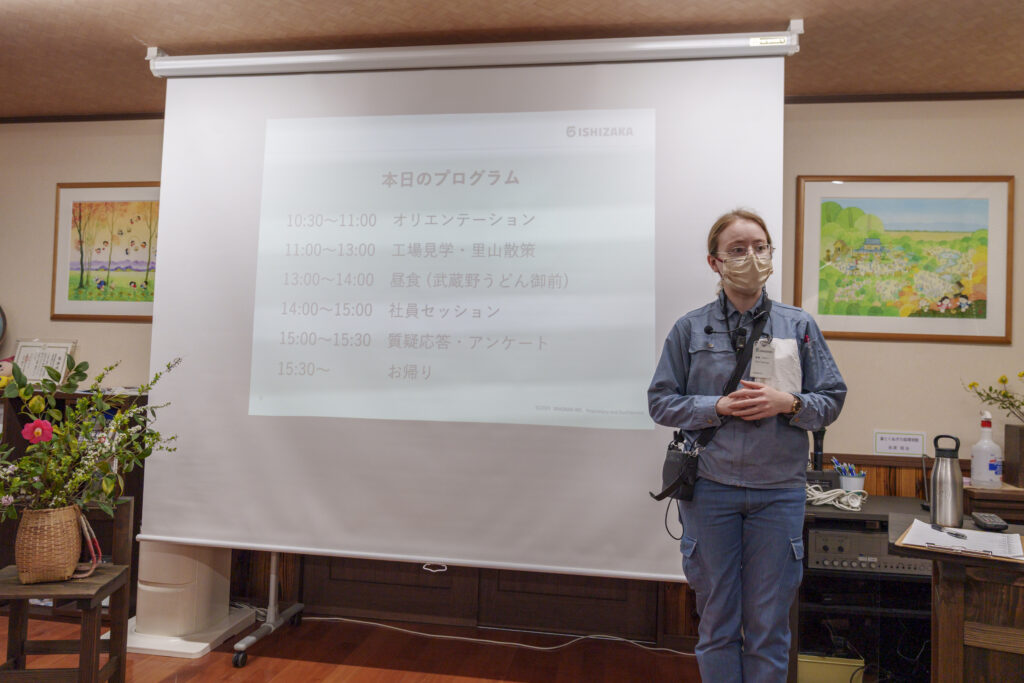

視察の最初は、世界のゴミ問題に関する講演から始まりました。

講演では、2050年には全世界のゴミが350億トンに達するという衝撃的な予測が示されました。背景には、人口増加と消費拡大がありますが、「増えるから仕方ない」では済まされない問題です。

この課題に対し、石坂産業は「ゴミをゴミにしない ZERO WASTE DESIGN」という理念を掲げ、単なる廃棄物処理に留まらない事業を展開してきました。

この活動は創業者・石坂好男氏の原体験に由来します。

石坂好男氏は若い頃、東京湾にまだまだ使えるものが捨てられていく現状を見て廃棄物の在り方に疑問を持ちました。そして「ゴミをなくしたい」と石坂産業創業に至ったといいます。

現在は石坂典子社長が理念を受け継ぎ、「地域に必要とされる企業」を目指しています。

「まだまだいける」循環を前提とする事業構造

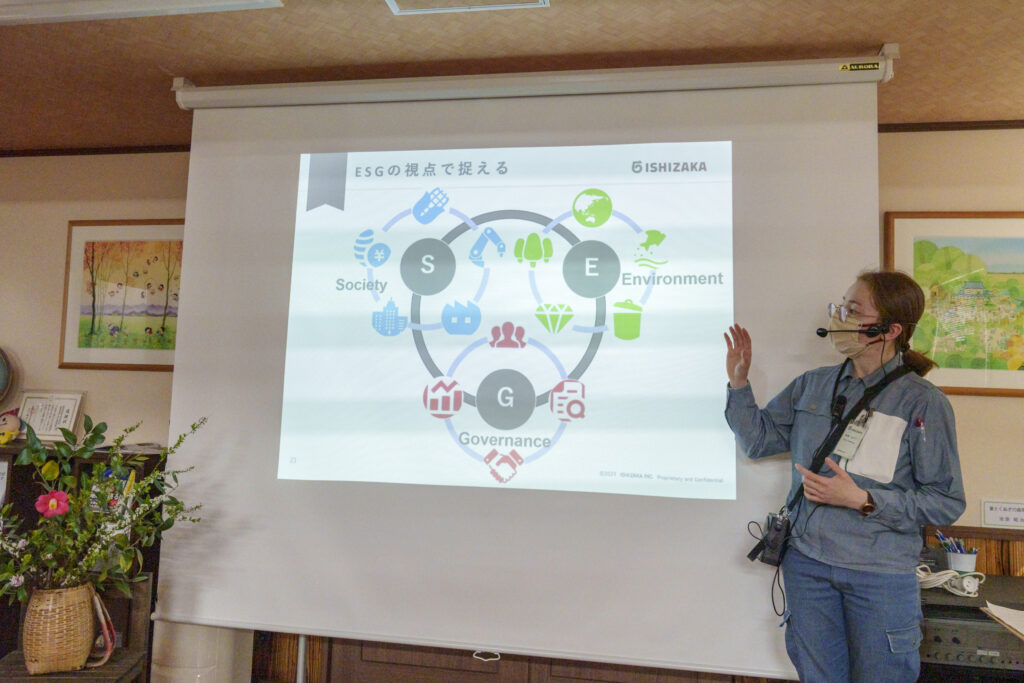

石坂産業では人口増加によるゴミの増加、そして資源の枯渇を見据え「サステナビリティ」にとどまらない「リジェネレーション=再生」を掲げています。

まさに、サーキュラーエコノミー(循環型経済)という概念の実践です。

同社では例えば、主に7品目の建築系廃棄物の処理をしていますが、リサイクルが難しいといわれている土砂系混合廃棄物を含めて、廃棄物を98%減量化・再資源化しています。これは業界水準を上回る数値で、同社の取り組みのレベルの高さが伺えます。

しかしながら今回セミナーを担当いただいた同社の社員・高継さまによると「まだまだいける」として、残り2%の改善にも挑戦し続けているそうです。

このお話で印象的だったのは、環境負荷軽減への真摯な想いが組織全体に浸透していることでした。

単なる「業務」ではなく、「どうしてもやらなければならない使命」として取り組んでいる。そんな姿勢が伝わってきました。

事業を行うためには、重要なのは地域に寄り添うこと

こうした石坂産業の活動は、約20年前から本格化しています。

社会に必要な仕事をする方々をエッセンシャルワーカーいいます。

しかしそうしたエッセンシャルワーカーの中でも「家の裏にあってほしくない事業」を、「NIMBY(Not In My Backyard)」と呼ぶことがあります。産業廃棄物処理業者はまさにその典型でしょう。

石坂産業も、かつて所沢ダイオキシン問題をきっかけに反対運動の的となりました。その中で、最新型焼却炉の撤去や施設の屋内化など、地域の声に寄り添う決断を積み重ねてきたのです。

最新型焼却炉はダイオキシン恒久対策を施し問題の数年前に完成したばかりだったものの、撤去の判断に踏み切ったといいます。

そしてその後、周辺の清掃を開始。やがてその活動は石坂産業の特徴である里山の活動に繋がっていったそうです。

こうしたエピソードから、産業廃棄物処理業における地域社会との繋がりの重要性を感じました。

たとえ正しいこと、問題のないことをしていても、相手に伝わらなければ意味がない。

廃棄物処理という事業は、地域との信頼関係抜きには成り立たない事業なのだと思いました。

おそらく廃棄物処理事業者にとって事業活動と地域貢献は、地続きの概念なのでしょう。そしてそれを、同社はしっかりと徹底している。

まだ業界のことを深く知らない我々でも、同社の意識の高さが伺い知れるお話でした。

「NIMBY」から「YIMBY」へ 自社の域を超えて進める取り組み

ガバナンスでは、3K(きつい・きたない・きけん)のイメージ払拭を掲げ、「NIMBY(Not In My Backyard)」から「YIMBY(Yes In My Backyard)」となるための活動をしているといいます。

例えば、付帯的な安心安全を証明するための各種ISOの取得や、「サービスの品質は人によって構成される」という考えから経営品質賞の受賞など。統合マネジメントシステムと呼ばれる取り組みを進めているのです。

印象的だったのは、随所で理念を体現するための行動が行われている姿でした。協力会社に対しても徹底した指導と信頼構築を行っており、石坂産業全体が「YIMBY」に向けて取り組んでいることを実感しました。

循環経済を体現する現場を見学

セミナーの後は工場見学や里山の見学に向かいました。

興味深かったのは「工場内の通路は後付けなんですよ」という高継さんの言葉。石坂産業には隠し事は何もないとして、地域の方にもひらかれた場所にするため、後から工場に見学用の通路を設置したそうです。

さらに工場内の電力は100%再生エネルギーで賄われており、自社でも整備スタッフをかかえ万が一の事態に備えているといいます。

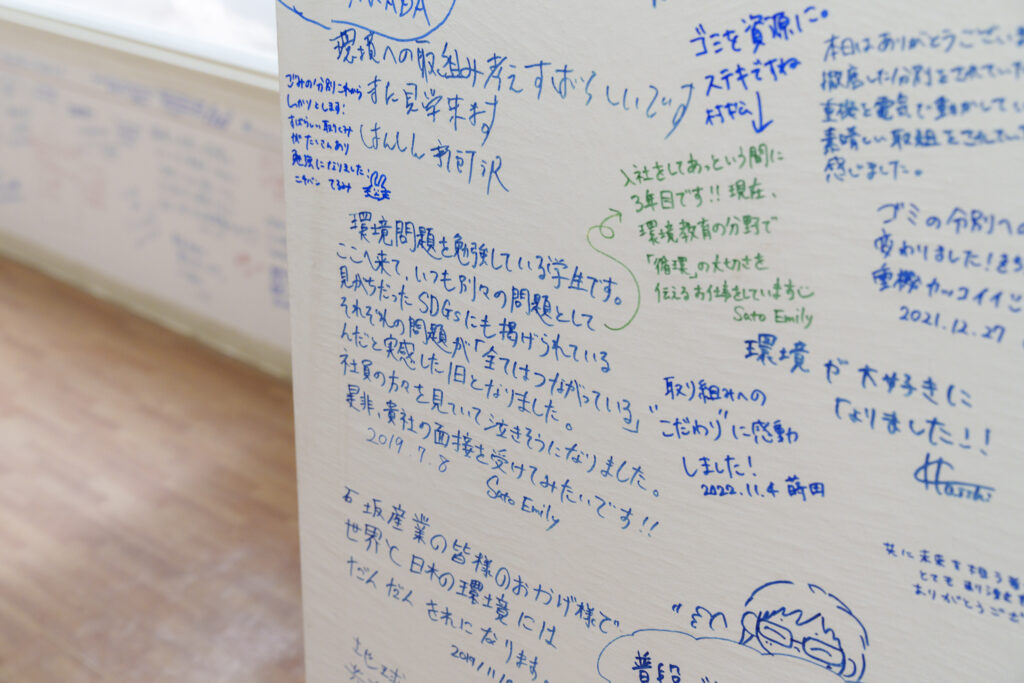

また工場通路の壁面には膨大な量の寄せ書きが書き込まれていました。書き込みはペンの色で分られており、赤は子供、青は施設見学の大人、そして緑は社員のものだそう。取り組みを通じて石坂産業が多くの方に愛される企業へと成長していったことが伝わってきます。

中にはガイドをしてくださった高継さんが入社前に書いたという青色のメッセージもありました。高継さんは石坂産業の見学に訪れ、理念に大変共感したのだとか。その1週間後には採用にエントリーしていたそうです。入社してからは「同じ場所に、緑色のメッセージを足したんです」とお話しいただきました。

その後は、石坂産業の特徴である里山を見学。

石坂産業が10年かけて整備した里山は、単なるCSRではなく、理念を体現する場所です。不法投棄などの問題で荒廃していた森を整備し、落ち葉は堆肥として活用。今では、地域の人々が憩う場所となっていました。

個人的に強く印象に残ったのは、全ての行動に意味があること。工場や里山、敷地内の神社、地元産の食材で作られたランチまで、全てが理念に繋がっており、地域と共に循環する企業像を目の当たりにしました。

現場の方々は理念とどう向き合っているのか?

最後は、坂本さんと畑中さんによる社員セッション。坂本さんは20年勤続のベテラン、畑中さんはインナーブランディングを担当する若手社員。対照的な2人の語りから、理念浸透の「積み重ね」と「進化」の両面を感じました。

坂本さんは、理念がまだ根付いていなかった時代を知る一方、今では若手育成に理念を活かしています。畑中さんは、理念が浸透した環境下で入社し、社内に理念を届ける役割を担っています。

お二人のお話から、理念浸透は続けることでしか成し得ないという事実を改めて痛感させられました。理念が育まれ、世代を越えて伝わっている。そして育まれた理念に共感した人が集まり、さらに社内に理念を広め好循環を生み出す。

新卒採用の効果として語られることが多い、新入社員による理念の浸透。石坂産業、まさにこの考えを実践している、組織づくりだと感じました。

おわりに

今回の視察を通して、「理念の実装力」の重要性を学びました。石坂産業は、理念をスローガンにせず、事業・組織・施設・社員・地域に浸透させています。

創業者の想いを次世代が受け継ぎ、長い年月をかけて育ててきたからこそ、今の石坂産業がある。その過程には困難もあったはずですが、石坂産業は「続けること」で信頼を築いてきました。

今後、私たちが関わる企業においても、「理念を掲げる」だけでなく「実践し続ける」ことの大切さを改めて心に刻みました。